Vous écoutez Odil Le Podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Kuster et Nelly Pailleux. Odil, Le Podcast c’est une série d’entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l’espace francophone.

Guillaume Kuster : Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison d’Odil, le podcast. Odil, c’est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l’information dans les 88 pays de la Francophonie. Tout au long de cette année nous accueillerons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière. Journalistes, vérificateurs, décideurs publics, acteurs de l’éducation aux médias ou encore enquêteurs en source ouverte. N’hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel.

Et comme d’habitude, je suis en compagnie de Nelly, bonjour Nelly.

Nelly Pailleux : Bonjour Guillaume !

GK : Alors dans cet épisode, nous allons parler journalisme scientifique et plus précisément journalisme scientifique et désinformation. Comment le Covid a changé la donne ? Quelle place pour la science dans la lutte contre les fausses nouvelles ? Comment éduquer le public à se méfier des pseudo-sciences ? Avec nous pour en parler, trois invités de marque, Nelly.

NP : Oui, merci Guillaume. Nous avons le plaisir aujourd’hui d’accueillir trois invités qui nous viennent de trois pays différents de la Francophonie.

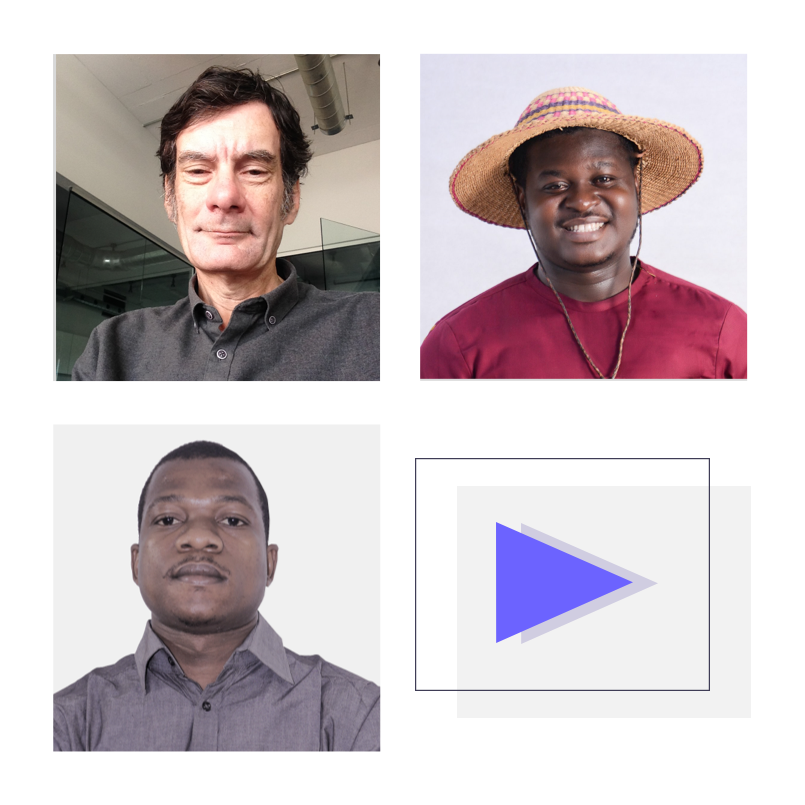

Mardochée Boli nous vient du Mali. Il est journaliste scientifique, vérificateur des faits et entrepreneur et correspondant au Mali pour Pesacheck.

À ses côtés, nous accueillons Kossi Elom Balao, qui est membre du Réseau des Journalistes Scientifiques d’Afrique Francophone, qui nous vient du Togo, et que l’on peut féliciter parce qu’il a eu la semaine dernière le prix du meilleur journaliste de son pays. Félicitations à vous, Kossi.

Et enfin pour terminer nous accueillons Pascal Lapointe, de l’Agence Sciences Presse, qui nous vient du Québec. Pascal Lapointe est journaliste scientifique depuis près de 20 ans, il travaille à l’Agence Sciences Presse, un média indépendant, seule agence de presse scientifique au Canada.

Pour commencer Pascal, je me tourne vers vous : vous êtes journaliste scientifique depuis longtemps et la pandémie de Covid est passée par là, j’imagine qu’elle a dû apporter quelques modifications dans votre métier, dans votre manière de travailler. Quelles leçons tirez-vous de cette pandémie de Covid ?

Pascal Lapointe : Oui, les leçons sont multiples. Il y a un journaliste américain que j’aime bien, Ed Yong qui a appelé ça une « omnicrise », c’est-à-dire que c’est une crise qui n’est pas seulement une crise sanitaire, mais qui touche à la politique, à l’économie. Ça, c’est une chose que j’ai constatée. Ça nous a permis de donner comme leçon à nos collègues généralistes que

le journaliste scientifique, ce n’est pas juste rapporter une recherche ou décoder le jargon, c’est placer la science dans son contexte.

Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l’Agence Sciences Presse

Et si c’était vrai, il y a 10 ans ou 15 ans, quand on parlait de recherche en santé ou en physique ou en quoi que ce soit, ça a été plus vrai que jamais avec cette pandémie là, parce qu’on y était confronté. Il ne suffisait pas d’expliquer ce qu’est un virus ou pourquoi c’était important de savoir que c’était un virus, il fallait expliquer, pourquoi c’était important de vendre des masques par exemple ou pourquoi c’était important d’investir en telle chose ou telle chose. Il y avait des explications, du contexte à donner chaque fois qu’on parlait de chiffre. C’est le fameux « pourquoi, est-ce que c’est normal, qu’il y aie des vaccinés qui soient à l’hôpital ? » « Pourquoi ça ne prouve pas que le vaccin n’est pas efficace? » Bref, il y a eu plein de choses pour lesquelles les journalistes scientifiques se sont révélés comme les acteurs qui avaient un rôle peut-être plus important qu’on le soupçonnait à jouer dans l’espace médiatique.

Très souvent le journaliste scientifique était un peu le parent pauvre dans les médias mais là pendant ces trois années là on a été occupés, mon dieu, comment dire … Plus que jamais. On n’a jamais vu ça, un sujet scientifique occuper autant de place dans les médias pendant aussi longtemps.

GK : Alors Kossi, depuis le Togo comment avez-vous vu le Covid, la pandémie et ses conséquences sur le traitement en tant que journaliste scientifique ?

Kossi Balao : Au Togo, comme dans tous les pays, la pandémie a été vu comme un moment charnière, surtout pour la simple raison que les journalistes n’étaient pas préparés à faire face à une pandémie pareille. D’abord, la pandémie a été déroutante. Beaucoup de journalistes n’étaient pas préparés à faire face, à couvrir la science. Et voilà, du jour au lendemain, on ne peut plus aller sur le terrain, travailler comme on le faisait, tendre des micros à des personnes comme c’était le cas avant l’arrivée de la COVID.

C’était compliqué d’abord, la pandémie a bouleversé le travail des journalistes et aussi elle a réinventé une partie du métier. On peut maintenant, comme nous le faisons actuellement, à distance, discuter, interviewer par mail, ce qui n’était pas si fréquent. C’est vrai que ça se faisait, mais ça n’avait pas pris, avant la pandémie, une telle envergure.

Et aussi, la difficulté principale a été le fait que, surtout chez moi, il y a très peu de journalistes scientifiques et les rédactions étaient appelées à couvrir une crise aussi majeure alors qu’on n’a pas de journalistes scientifiques, on n’a même pas des scientifiques. Alors comment ça se fait ? Comment on arrive à apporter une information qui soit autant fiable, qui soit essentielle en cette période, où l’information est une question de vie ou de mort. En période pandémique, les journalistes ou les rédactions étaient confrontées à ce défi majeur.

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous, par exemple, avec le Centre international pour les journalistes basé à Washington, nous avons l’ancien forum qui rassemble actuellement plus de 3000 journalistes francophones, où j’ai animé plus de 100 webinaires, plus de 100 formations sur la couverture de la pandémie en invitant, chaque semaine, par exemple, un expert pour aider les journalistes un expert ou un scientifique ou un journaliste expérimenté, chevronné, pour partager des bonnes pratiques avec les confrères.

Parce qu’on en avait tellement besoin. Mais ce qu’il faut, la bonne nouvelle pour moi en tant que journalistes scientifiques au cours de cette pandémie, c’est que la crise a permis de révéler que le public a soif d’une actualité scientifique. C’est une bonne nouvelle.

GK : Vous l’avez évoqué, il y a une seconde, c’est le fait que la désinformation peut tuer en l’occurrence très concrètement pendant la pandémie c’était le cas. Est-ce que vous avez des exemples en tête de désinformation qui circulaient ? On a encore en tête des souvenirs de remèdes miracles, évidemment, inefficaces contre la COVID ? Qu’est-ce qui circulait au Togo et contre quel type de désinformation vous avez dû lutter ?

KB : La plupart de ces désinformations circulaient via WhatsApp, petit-être la première plateforme sur laquelle on pouvait se trouver, parce que c’était simple d’usage pour nos grands-mères, même pour ceux qui n’ont pas mis un pied à l’école. Et ces informations consistaient à consommer de l’ail pour se prémunir du COVID-19, à consommer par exemple aussi du gingembre. À un moment, le gouvernement avait contraint les populations à aller se faire vacciner alors il y avait des informations comme quoi « Oui, allez vous faire vacciner, mais après écrasez du charbon, buvez du charbon, le charbon permet de vous désintoxiquer. »

Et moi, j’ai eu même un débat avec mon propre père qui m’envoie une information, je lui dis « Non papa, attends ça c’est… ça c’est une mauvaise information, ça n’est pas vrai. D’abord, je vais lui demander : « Papa, qui t’as envoyé le message ? Tu as trouvé le message ou ? » En fait,

Repister et remonter jusqu’à la source de l’information, ça c’est la vérification de l’information, c’est l’ADN du journalisme,

Kossi Balao, président du Réseau des Journalistes Scientifiques d’Afrique Francophone

C’est des pratiques que j’avais partagées par exemple avec les parents. Mais il faut dire qu’en gros il y avait beaucoup, non pas seulement sous les réseaux sociaux, la désinformation aussi, au niveau par exemple des tradi-thérapies. Vous n’avez pas vraiment ça en Europe, ce sont des personnes qui ne sont pas passées par un cursus universitaire, qui connaissent seulement des vertus thérapeutiques mais qui vous disent « Mais attendez, venez chez moi, moi j’ai des tisanes, suffit de le prendre et plus c’est fini, vous n’avez pas le Covid. » Et alors aussi il y avait aussi cette information comme quoi la pandémie ne tuait Europe, que c’est une invention européenne, que ça n’existe pas en Afrique. Les Africains n’en meurent pas, la preuve l’OMS avait annoncé l’apocalypse pour l’Afrique ça ne s’est pas passé. Et vous savez, c’est compliqué de pouvoir répondre aux flux importants de messages qui circulent tous les jours.

GK : Quel est votre point de vue Mardochée sur cette question ?

Mardochée Boli : En tant que journaliste scientifique, je dirais que, pour moi, au niveau du Mali, la pandémie de Covid-19 nous a permis, c’est vrai, ça a été une maladie, il y avait beaucoup de décès au Mali, notamment, et dans d’autres pays. Je voudrais profiter de l’occasion pour présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées. Mais déjà au niveau du Journal scientifique et technique du Mali, la pandémie de Covid-19 nous a permis de plus nous rapprocher des chercheurs, des scientifiques. Ça nous a permis d’avoir une relation encore plus approfondie, plus resserrée avec nos scientifiques. Parce que le JSTM, le journal scientifique et technique du Mali a été pour eux, une aubaine ou je dirais une meilleure plateforme où ils s’expriment librement, dans un français facile et ça permettait à ou à aux populations de mieux nous suivre et d’avoir plus d’informations sur la maladie.

NP : Pascal je me tourne vers vous, l’Agence Science Presse a été fondée en 1978. Vous, vous êtes journaliste scientifique depuis plus de 20 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont l’impression que les journalistes -qui ont pris connaissance en tout cas- que les journalistes scientifiques existaient avec la pandémie de Covid-19, ce qui rebattu les cartes et rejoué la place de ces journalistes au sein des rédactions. Selon vous, est-ce qu’il faut, maintenant qu’on a vu cette pandémie passer, un journaliste scientifique dans chaque rédaction ?

PL : Ah oui, tout à fait. C’est un combat que je menais longtemps avant la pandémie, c’est même, il en faudrait même deux ou trois à chaque rédaction. Vous savez beaucoup de journalistes généralistes ont ce défaut de traiter la science comme si c’était un débat politique. Et des relationnistes du pétrole, des relationnistes du tabac en ont amplement profité depuis les années 50. Ils créaient cette illusion que « ah, la science n’est pas encore sure si le tabac cause le cancer, donc, avant de légiférer, traitons-!a comme un débat, deux opinions égales. » Beaucoup de journalistes économiques ou de journalistes politiques sont malheureusement tombés dans le piège parce que pour eux, une opinion d’un scientifique ou d’une étude d’un scientifique, ça se confond. Alors oui, des journalistes scientifiques il en faudrait dans chaque rédaction, il en faudrait plus. Mon espoir, c’est que la COVID a été un révélateur à ce sujet-là, que beaucoup de rédactions aient compris ce qui distingue une information scientifique d’une information politique. Pourquoi une étude c’est important, pourquoi toutes les études n’ont pas une valeur égale, pourquoi un scientifique et un expert c’est pas la même chose qu’est-ce qu’on veut dire, quand on parle de consensus … Plein de notions qui sont évidentes pour des journalistes scientifiques, mais qui sont obscures pour des journalistes généralistes, parce qu’ils n’ont pas étudié en science, ou parce que c’est dans l’ADN des journalistes de traiter toutes les opinions sur un pied d’égalité. Alors, si la COVID a pu avoir cet effet bénéfique de faire prendre conscience qu’il faut traiter l’information scientifique différemment, on pourrait dire au moins qu’il y aurait eu un avantage à la COVID. Pour l’instant, il est trop tôt pour se prononcer et trop tôt pour dire si ça va bel et bien avoir ces retombées positives là parce qu’il est malheureusement possible aussi que beaucoup de rédactions généralistes se disent, bon, maintenant que la COVID est derrière nous, ça suffit de parler de sciences, les gens sont tannés, c’est malheureusement possible que cette attitude là soit présente. Mais je crois que j’espère, je me mets du côté optimiste en espérant que oui, on se retrouve avec après avec un journaliste par rédaction ou bien dans les rédactions il y en avait déjà un, un deuxième ou un troisième journaliste scientifique, ce serait pas un luxe.

GK : Est-ce que vous pensez que vous êtes plus efficace si vous enseignez les bonnes pratiques du journalisme scientifique à des journalistes plutôt qu’au grand public ?

KB : Moi, je serais beaucoup plus enclin à former davantage les journalistes généralistes à s’intéresser à la science, parce que dans notre contexte et non pas seulement chez nous, j’ai entendu le confrère de Sciences Presse dire tout à l’heure que les journalistes scientifiques c’est le parent pauvre, c’est cette réalité, en Afrique ou en Europe, ou ici c’est encore plus reprenant. Je serai beaucoup plus enclin, comme je le dis, à former les journalistes généralistes, à les faire s’intéresser à la science, leur dire que la science peut être accessible. La science n’est pas compliqué, quand on parle de science, c’est pas la mathématique forcément parce que quand quelqu’un se présente comme un journaliste scientifique, on a tendance à croire que c’est un pédant ou un extraterrestre, ou un savant ou qu’il aborde des domaines qui ne sont pas accessibles à un public profane, c’est vrai la science est les compliquée mais la science aussi peut être accessible.

NP : Et vous, Mardochée, du côté du Mali, est-ce que vous pouvez nous apporter votre expertise sur cette question-là ?

MB : Chez nous, il est très difficile pour nous de dire ou de proposer ça. Parce que qui va aller pratiquer ce type des journalistes dans un média ? Vu que ça ne paie pas, ça ne paie pas. Nous, en tant que journalistes scientifiques, nous, on le fait, je le dis, dans notre journal, on vit sur fond propre. Ça fait 6 ans que nous existons, mais on vit jusqu’à présent sur fonds propres. Donc, dire à d’autres journalistes, je vous donne, par exemple, un fait que nous avons vécu.

On a formé plus d’une dizaine des journalistes scientifiques en 2019, et on a retenu que trois journalistes au sein de la rédaction. Mais trois mois après, ces journalistes, nous ont tous abandonnés, parce qu’il n’y a pas d’argent au niveau des journalistes scientifiques.

Mardochée Boli, journaliste scientifique au Journal Scientifique et Technique du Mali

NP : Pascal, je me tourne vers vous à nouveau. L’Agence Science presse revendique le fait d’être la seule agence de presse scientifique, de toute la francophonie qui s’adresse aux grands médias plutôt qu’aux entreprises, plutôt que directement aux publics. Est-ce que finalement la solution, c’est d’avoir une agence qui concentre des journalistes scientifiques qui vont après disséminer, l’information, un peu comme les dépêches de l’Agence France Presse, par exemple, ou est-ce qu’il faut former les journalistes à l’intérieur des rédactions ?

PL : Bien, certainement un mélange des deux. C’est sûr, ce serait bien que davantage de médias de la Francophonie puisse profiter des articles qui sont déjà faits par l’Agence Sciences presse, c’est-à-dire que tous les médias n’ont pas les moyens d’embaucher des journalistes scientifiques et ça pourrait être un avantage d’avoir des articles comme ceux qui sont déjà faits, mais ce n’est certainement pas une solution qui est applicable à tout le monde et partout. Je rejoins mon collègue, il faut former des journalistes généralistes, il faut davantage les former. Et c’est vrai que dans longtemps, un obstacle était cette peur de la science qu’on rencontre dans le grand public, mais aussi chez nos collègues, parce que beaucoup d’entre eux ont gardé un très mauvais souvenir de leurs cours de science à l’école. Ils se jugent ignorants, incompétents, ils jugent ça trop compliqué. Et chaque fois qu’une association professionnelle leur propose une formation en science, beaucoup n’y allaient tout simplement pas parce qu’ils disaient « Bah, ben ça c’est pas pour moi, c’est pour les journalistes scientifiques ». La COVID peut peut-être donner l’opportunité de faire comprendre la science à des collègues. C’est pas pour le apprendre à distinguer l’ADN de l’ARN, c’est pas pour apprendre ce que c’est qu’une exoplanète, c’est pour apprendre comment se construit la science. Qu’est-ce qui distingue un savoir scientifique solide d’une opinion en sciences ?

GK : Justement, je rebondis là-dessus parce que j’ai l’impression que la technique, la méthode scientifique est très proche de la méthode des vérificateurs des faits et que il y a une différence avec le journalisme classique. Il y a une rigueur qui existe chez les vérificateurs de faits, qui peut-être, quoi que les journalistes généralistes sont rigoureux, mais il y a une rigueur peut-être supplémentaire qui s’approche de la méthode scientifique. Est-ce que vous êtes d’accord avec ça ? Et question subsidiaire, est-ce qu’ils font un doctorat finalement pour un journaliste scientifique ?

PL : Alors, non, il faut qu’un doctorat pour être un journaliste scientifique absolument pas parce que comprendre comment la science se construit, ça prend pas un doctorat, il faut faire des efforts de comprendre comment et pourquoi on met autant d’emphase sur une étude. Mais cela étant dit, cette comparaison que vous faites entre les vérificateurs de fait et les journalistes scientifiques, à beaucoup de sens parce que dans le cas du Détecteurs de Rumeurs, notre rubrique de vérification des faits de l’Agence Science Presse, on s’est rapidement rendu compte qu’il fallait absolument écarter tout ce qui est opinion. Et donc on ne pouvait pas en aucun cas, qu’il n’y a aucun sujet depuis 6 ans qu’on fait cette rubrique là, pour laquelle on peut démarrer un article par une opinion, en disant « Ah, tel expert dit telle chose ». Il faut toujours qu’on commence la recherche par : est-ce qu’il y a des études là-dessus ? Et si jamais il n’y a pas d’études, ben ça va devenir un peu le coeur de l’article, pour dire « Ben voilà, untel affirme telle chose, mais il n’existe aucune étude pour appuyer ses dires. »

GK : Kossi Balao, votre avis, vu du Togo.

KB : A cette question, je renvoie surtout les confrères à un excellent papier qui a été réalisé par le journaliste scientifique de Heidi News, « un journalistes scientifique, n’est pas un scientifique ». Il faut dire aux journalistes qu’

un journaliste scientifique n’est pas forcément un scientifique. De la même manière qu’on ne demande pas un journalistes économique d’être un homme d’affaires économiques, […] ou un journaliste culturel de savoir danser ou de savoir chanter,

Kossi Balao, président du Réseau des Journalistes Scientifiques d’Afrique Francophone

c’est la même chose, en fait, pour le journaliste scientifique. Le journaliste scientifique n’est pas à la base un scientifique, mais le journaliste scientifique qui a fait un cursus en science, qui a un background scientifique, c’est un excellent atout, qui lui permet de mieux comprendre par exemple, de mieux comprendre la science, de mieux comprendre son fonctionnement. Mais la condition pour les essais, le journaliste scientifique, qu’il faut d’abord être en journaliste et après voilà un journaliste qui ne couvre que les questions de la science, un journaliste qui comprend la science parce que c’est tellement important de comprendre la science parce qu’une publication scientifique est codifiée. La science à ses codes, quand on dit savoir la méthode scientifique, la démonstration scientifique, la rigueur scientifique avant de se demander quelque chose.

GK : J’aimerais vous poser la question de l’accessibilité du journalisme scientifique. Il y a un côté rébarbatif, en tout cas une étiquette ou une réputation rébarbative qui est associée au journalisme scientifique, probablement malgré elle et on va vous entendre pour les arguments en sa défense. Comment est-ce qu’on peut rendre le journalisme scientifique accessible aux grands publics ?

MB : Pour moi, tout simplement, il faut écrire dans un français facile, tout simplement. C’est écrire dans un français facile, mais ne pas aussi tomber dans la simplicité, et écrire de façon, je dirais, comme on les dit chez nous, terre à terre, pour que celui-même qui n’est pas à l’école, lorsqu’il lit, il vous comprend. Pour moi, c’est ça, en fait. Et c’est ce qu’on enseigne à tous nos journalistes. Parce que vous savez, au Mali, les gens écoutent plus les radios que même regardent la télévision. J’ai dit, et l’accès à la connexion internet est encore à l’état rudimentaire. On a beaucoup travaillé pendant la pandémie de COVID-19, et même actuellement, je dirais, pendant la période post-pandémie, nous avons collaboré, nous collaborons avec la presse radio, nous avons signé un cas de partenariat avec deux radios, une télévision, qui reprend nos publications, et souvent qui nous invitent dans des émissions qu’ils ont appelé à leur niveau des émissions scientifiques, même si dans cette… On considère que nous, en tant que journalistes scientifiques, que ce n’est pas trop scientifique, pour eux, c’est aussi l’occasion pour nous, je dirais, de faire parler les scientifiques. Nous avons beaucoup utilisé, j’essaie de résumer, mais nous avons beaucoup utilisé la radio, la télévision, pour nous rapprocher de nos populations.

GK : Et vous, Kossi Balao rendre le journalisme scientifique, intelligible, c’est une tâche complexe ?

KB : Oui, le système que j’ai établi avec mon papa, c’est que lorsque j’écris, par exemple, que je travaille sur un article scientifique, après avoir tout écrit, j’appelle mon père et j’essaie de lui expliquer dans ma langue maternelle qui n’est ni le français ni l’anglais, qui s’appelle l’ifè. Et j’essaie maintenant d’expliquer ce travail, ce papier que je m’apprête à rendre public à mon père. Et là, je me retrouve devant toute la complexité d’expliquer même le sujet à mon père. Et là, il faut faire appel à des mots vraiment simples et essayer de trouver des connexions. Et après, lorsque je l’ai fait, il m’arrive aussi de dire « Bon, papa, le titre en français c’est ça. Est-ce que c’est ce que j’expliquais ? » Il me dit « non, moi j’avais compris telle chose, j’avais l’avait compris autrement » Et c’était un système qui permet d’abord voir un peu quelles sont les appréhensions. Est-ce que ce que je m’apprêtais à rendre public peut être facilement compris par ce public là ? Et c’est un exercice qui m’a mené à revoir un peu certaines phrases, à mieux les dire, d’une façon qui soit vraiment compréhensible. Lorsqu’on est en France, on a la langue française qui est déjà commune à tout le monde, mais ici par exemple, c’est un exercice qui est vraiment intéressant, et que tout les gens peuvent faire pour s’assurer en fait que les informations qu’on donne peuvent être facilement compris par nos publics.

NP : Vous parlez justement de la langue française et c’est intéressant parce qu’on se rend compte que le journalisme scientifique, la science de manière générale, s’anglicise de plus en plus, ce qui peut poser problème. Pascal vous qui travaillait dans un contexte, dans un pays bilingue, quelle place pour le journalisme scientifique francophone, quand la science s’anglicise de plus en plus ?

PL : Je vois pas ça comme un problème parce que tout à l’heure, vous faisiez remarquer, je suis le plus vieux du groupe, ça avait plus de 20 ans que je fais ce métier-là, ça a toujours été en anglais que la science, la production scientifique, ça jamais été un problème pour les journalistes scientifiques. Le fait que la science, la production scientifique s’anglicise n’handicape pas les journalistes francophones, à moins évidemment qu’ils ne lisent pas l’anglais parce que notre production à nous journalistes devrait rester en français, on s’adresse à un auditoire qui parle français ou qui écoute le français. Ça va jouer en un sens, ce que Kossi disait tout à l’heure, lorsqu’il soulignait que journaliste scientifique n’est pas un scientifique. Il faut toujours le marteler, c’est effectivement quelque chose que je dois toujours répéter.

Chaque fois que je me retrouve devant des étudiants, je leur dis toujours, je suis journaliste scientifique, ça veut pas dire que je suis scientifique, je suis un journaliste qui s’est spécialisé en sciences. De la même façon que d’autre sont spécialisés en sport. Et c’est donc important parce que ça nous rappelle que il y a une distance entre la communauté scientifique et la communauté journalistique. J’appartiens à la communauté journalistique, pas à la communauté scientifique et donc même si ce que je dois lire en termes d’études est en anglais, ce que je produis et d’abord et avant tout en français et a ce titre, et bien comme le disait Kossi, j’écris comme un journaliste. Je dois me débarrasser du jargon, je dois expliquer, trouver des métaphores, Je dois structurer mes textes d’une façon journalistique. Jamais, jamais, jamais, jamais, je vais écrire un texte dans un format introduction, développement, conclusion, comme un scientifique.

GK : Merci Pascal pour ce point de vue bien ancré dans une double culture en anglais et en français du Canada. Vu du togo, comment est-ce que vous voyez cette question de l’anglicisation de la science Kossi ?

KB : C’est cette question et la réalité de ce problème qui m’a amené à fonder le Réseau des Journalistes Scientifiques d’Afrique Francophone pour encourager la diffusion de l’information scientifique au sein de l’espace francophone et encourager aussi les médias, les rédactions francophones à embaucher des journalistes scientifiques et de travailler en langue française.

Je vous dis que c’est tellement compliqué, c’est pas facile parce que en Afrique francophone, pour pouvoir travailler bien exercer ce métier de journaliste scientifique, je vous le dis, c’est une vérité, l’anglais est un outil indispensable. La maitrise de l’anglais est tellement importante parce que, parfois, pour moi, par exemple, j’ai interviewé, par exemple, où je travaille avec un scientifique que j’ai interviewé, qui ne parle pas le français. Alors, comment je fais ? Il est chinois. Comment vous discutez ? Donc, l’anglais, parfois, la passerelle ou la langue intermédiaire, le locuteur qui n’est pas du monde francophone, qu’il soit en Chine, qu’il soit au Japon.

Et l’anglais aussi s’évertue à s’imposer comme la langue de la science. Je me rappelle d’avoir posé cette question Olivier Dessibourg lors de la 11e conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones à Lausanne en 2019. Est-ce que la science a une langue ? Et c’est vrai qu’aujourd’hui, il y a, par exemple, en Afrique, plus de revues, plus de magazines, plus de journaux académiques et scientifiques d’édition anglaise. Ils sont plus nombreux que ceux que l’on retrouve dans l’espace francophone. Et vous voyez aussi le fait que les journalistes francophones doivent apprendre l’anglais pour pouvoir lire les études, vous ne pouvez pas avoir des Lancet, des revues médicales, la plupart sont en anglais. Donc l’anglais forcément, il y a une barrière linguistique pour les journalistes francophones, mais cela ne veut pas dire que la science ne se fait pas aussi en français parce que nos locuteurs, nos lecteurs, nos téléspectateurs ne comprennent pas l’anglais. Donc pour le journaliste, c’est un outil indispensable, mais à notre niveau, il faut aussi parfois apprendre cette langue et essayer maintenant de s’adresser à nos publics de comprennent pas l’anglais. Mais en fait, c’est tout cela que nous essayons aujourd’hui de revoir et je ne sais pas si vous avez aussi appris l’initiative de Global Africa, une revue pluridisciplinaire, qui a été lancée cette année je crois en mars 2022 à Dakar, une revue qui permet aux chercheurs, aux universitaires francophones, de pouvoir diffuser leur recherche en langue française. Donc, c’est quelque chose qui se construit, petit à petit, et qui va changer au fil du temps.

NP : On mettra bien sûr tous ces liens là dans la description de ce podcast.

J’ai une dernière question pour vous. Quand le COVID est arrivé avec la marée de fausses informations qu’il l’a accompagné, on a assisté à des fausse nouvelles qui étaient propagés parfois par des personnes en blouse blanches, par des scientifiques eux-mêmes, par des Prix Nobel de médecine parfois et des débats entre différents scientifiques. Comment dans ces cas-là, vous positionner ? Comment vous vérifiez des informations qui sont divulgués par ces personnes-là qui, à priori, sont censées quand même être au courant de ce qu’elles racontent ?

KB : Ça, c’est aussi le travail des journalistes scientifiques : identifier les bons experts, des personnes qualifiées, qui sont capables de répondre à des questions, pas des gens douteux. On a beau avoir reçu le prix Nobel, cela ne fait pas de nous un expert qualifié pour répondre à toutes les questions. On a beau être scientifique chevronné, cela ne fait pas de nous le meilleur, la meilleure source pour une information scientifique. Parfois, pour le journaliste scientifique, il faut pouvoir identifier la personne qui, dans le domaine dans lequel on travaille, au sujet sur lequel on travaille. à fait plusieurs publications parce que le mot pour l’entreprise ou pour l’organisme qui l’emploie, mais quelqu’un qui, dont le domaine, est une personne vraiment qualifiée, qui a fait plusieurs études, et celui qu’il y a eu du sérieux et de la rigueur.

Et aussi parfois, il arrive que si le scientifique lui-même, il est sérieux, lorsque vous lui faites une demande, moi ça m’est arrivé que le scientifique me dise clairement « Kossi, cette question est hors de mes compétences. Et je ne peux répondre. Je te suggère de contacter telle personne qui actuellement travaille dessus » Vous voyez, il faut pouvoir identifier le bon expert. Il faut pouvoir identifier la bonne source. Donc, on a eu cette marée d’informations et que, des soi-disant scientifiques se permettent de dire que des choses ne sont pas conformes à la science … Le travail du journaliste est de vérifier et ce travail, c’est l’ADN, même du journalisme, vérifier, remonter jusqu’à la source, aller lire des publications sur ce scientifique. Essayer aussi parfois de voir, est-ce que ce scientifique, même si il est sérieux, il n’a pas des conflits d’intérêts quelque part ? Est-ce qu’il n’a pas des raisons de dire ceci ou cela ? Est-ce qu’il n’est pas financé par quelqu’un pour dire ça ? Parce que, même lorsque ça arrive, que les conflits d’intérêt interfèrent avec la science. Ce qui est important pour le journalistes, que ce soit en période de Covid-19, que ce soit en période de pandémie ou en période post-pandémique, c’est de se demander qui sont les auteurs de cette étude par exemple ? Et quelles ne seraient pas des publications sérieuses ? Quelles sont les publications de ces scientifiques ? Quelle méthodologie ? Pourquoi ce cadre expérimental ? Où est-ce que c’est publié ? Y a-t-il des commentaires de pairs ? Quand on pense à d’autres auteurs du même champ, que répondent les auteurs de l’étude ? Est-ce que les réponses que ce scientifique nous donnent convient-elles ? Voilà autant de questions qu’il faut se poser pour s’assurer en fait qu’on n’est pas en train de relayer une information fausses. C’est comme je le dis, qu’on soit en période de pandémie, ou en période post- pandémique, se poser toujours la bonne question.

GK : Ça me fait penser à la question du processus rédactionnel. Il y a plusieurs mondes dans le journalisme et plusieurs pratiques selon les cultures, les continents et les pays aussi parfois, notamment la relecture. Pascal est-ce que vous avez une politique de relecture par des pairs au sein de votre rédaction où chaque article est systématiquement relu ? C’est pas le cas dans toutes les réactions.

PL : Oui, on a effectivement ça, en particulier les textes du Détecteur de Rumeurs qui sont systématiquement relus par un deuxième ou même une fois une troisième journaliste, c’est important à cause de la nature de la chose, on veut que le texte du Détecteur de Rumeurs, que si on dit qu’une chose est fausse, on veut être sûr que ce soit bien compris comme tel à la lecture, donc qu’un lecteur extérieur qui a pas fait la recherche, soit d’accord pour dire « ok, d’accord avec ce que tu donnes comme source, tu peux effectivement donner ce verdict-là ». On veut aussi que ce soit clair pour le lecteur, parce qu’on s’en cache pas. Ce sont des textes de vérification qui sont des textes qui, à la lecture peuvent être plus ternes. On n’a pas de choses spectaculaires, on n’a pas beaucoup de narration dans ces textes-là. Donc on essaie de ne pas endormir le lecteur littéralement. C’est quelque chose qui devrait se faire dans toutes les réactions de toute façon. C’est quelque chose qu’on essaie de faire avec tous les articles, que je pense en tous les médias, mais le manque de temps, le manque de ressources, fait en sorte que des fois, on va au plus pressé. Dans le temps, dans les quotidiens, il y a eu ce qu’on appelle le pupitre, ce sont ces journalistes à la rédaction dont la tâche est de mettre les textes en page, il y avait donc de tout le temps, minimalement, un deuxième lecteur avant la mise ligne. Mais on est conscient qu’avec la crise des médias, ce sont des choses qui sont parfois balayées sous le tapis. Ça ne devrait pas être le cas, mais ça l’est. Malheureusement.

GK : Merci à tous les trois d’avoir participé à ce podcast. Nous avions avec nous Kossi Elom Balao, qui est président du Réseau des Journalistes Scientifiques d’Afrique francophone, c’est au Togo ; Pascal Lapointe qui nous appelait du Canada, rédacteur en chef de de l’Agence Sciences Presse, et Mardochée Boli directeur du Journal Scientifique et Technique du Mali. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.

NP : Merci de nous avoir suivi ! Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcast favoris. Odil, le podcast, c’est une collaboration entre l’Organisation internationale de la francophonie et Check First. Le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odil.org, sur Twitter, @odilplateforme. *Musique*