Au Burundi, une alliance transatlantique pour la paix en période électorale

En 2024, six projets ont remporté l’Appel à projets de jumelage des initiatives francophones de lutte contre les désordres de l’information. Retour sur le projet « Stop à l’infox pour la Paix et la Sécurité » porté par YELI Burundi et la Coalition canadienne pour la jeunesse, la paix et la sécurité.

En 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait une résolution reconnaissant l’impact des conflits sur les jeunes dans le monde, ainsi que leur rôle dans la construction d’une paix durable. Depuis, huit pays ont élaboré un plan national de stratégie poursuivant l’agenda “Jeunesse, paix et sécurité” (JPS) de l’ONU. Parmi eux : le Burundi, qui a adopté le sien en 2023. Pour participer à sa mise en œuvre, l’ONG YELI Burundi s’est alliée avec la Coordination canadienne pour la jeunesse, la paix et la sécurité (CCYPS), dans le cadre du projet « Stop à l’infox pour la Paix et la Sécurité ». Ce projet vise notamment à former des jeunes d’associations locales à la lutte contre les désordres de l’information, notamment via l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Pour en savoir plus sur ce projet, ODIL a échangé avec Katrina Leclerc, conseillère à la CCYPS, Emmanuel Wakana, directeur exécutif de YELI Burundi, et Raphaël Nkurunziza, chef du projet « Stop à l’infox pour la Paix et la Sécurité ». Cet entretien croisé est le troisième d’une série de retours d’expérience des lauréats de l’Appel à projets de jumelage des initiatives francophones de lutte contre les désordres de l’information de 2024, porté par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

En quoi consiste le projet ? À date, quels sont les résultats ?

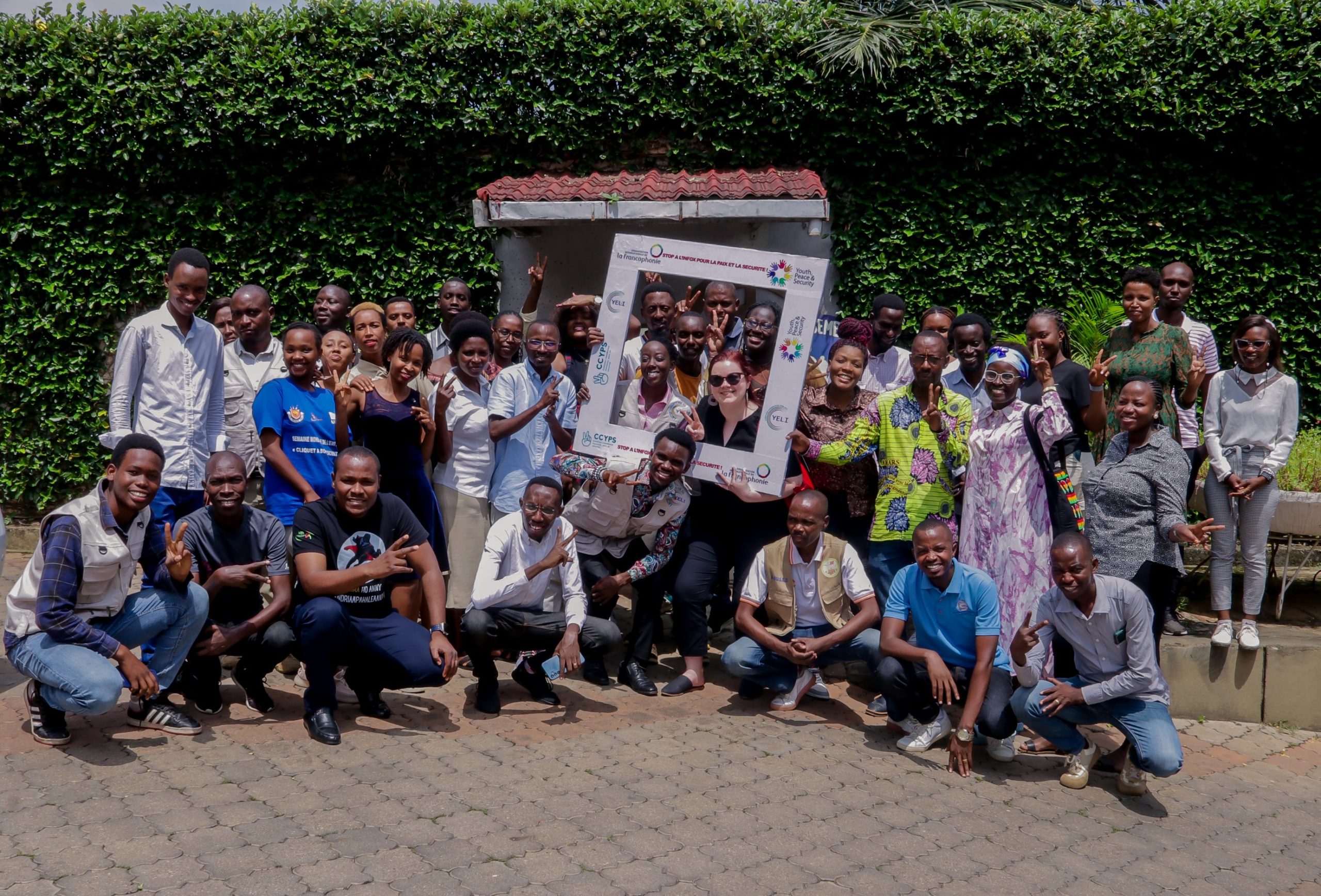

Katrina Leclerc : YELI et la CCYPS font partie de la communauté internationale “Jeunesse, paix et sécurité” qui se concentre sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution reconnaît pour la première fois le rôle positif des jeunes dans la prise de décision et dans les réponses aux conflits internationaux. Le Burundi était le 8e pays à adopter un plan d’action national “Jeunesse, paix et sécurité”. Pour appuyer la jeunesse burundaise, on a créé une formation de cinq jours avec Simone Diouf, l’ambassadrice jeunesse pour l’Union africaine en Afrique de l’Ouest. On a accueilli une cinquantaine de jeunes issus de différents réseaux et/ou associations locales qui travaillent soit dans le journalisme, soit au niveau des élections qui se sont passées au mois de juin. L’idée était de faire en sorte que les jeunes comprennent quel est l’agenda JPS, puis de les sensibiliser à la mésinformation et à la désinformation.

Raphaël Nkurunziza : Nous sommes dans une région qui est secouée par des crises et des conflits, notamment lors des processus électoraux. Face à la diffusion des messages de haine et des fake news sur les réseaux sociaux, on a besoin d’une intervention, afin que les jeunes comprennent les effets négatifs de ces messages. Avec la CCYPS, il y a eu des échanges d’expérience, une formation sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, et d’autres points sur l’agenda JPS. Les jeunes ont pu produire quatre campagnes de sensibilisation partagées sur les réseaux sociaux des différentes organisations dont ils font partie, qui ont pu toucher autour de 25 000 personnes.

Qu’est-ce qui vous a conduit à travailler ensemble ?

KL : Au niveau personnel, je connais les membres de YELI depuis près d’une dizaine d’années. Auparavant, je travaillais aussi avec Simone Diouf dans une autre organisation qui œuvrait pour la mise en place de l’agenda “Jeunesse, paix et sécurité”. La CCYPS et YELI font toutes les deux partie du “United Network of Young Peace Builders”, un réseau international basé à La Haye. YELI nous a approchés pour nous demander si on voulait collaborer.

RN : La CCYPS a beaucoup d’expérience avec la mise en œuvre de l’agenda “Jeunesse, paix et sécurité” et la coordination des jeunes. L’appel à projets de l’Organisation internationale de la francophonie nous a poussé à préférer la coalition canadienne, pour avoir une collaboration entre deux pays et deux continents différents.

Emmanuel Wakana : Avant de postuler, on avait déjà pensé à travailler avec la CCYPS parce qu’ils sont aussi en avance en matière de l’utilisation des technologies, comme l’IA. On a même pu développer une thématique : l’intersection entre l’IA et l’agenda “Jeunesse, paix et sécurité”, où on a pu voir les avantages et inconvénients de l’IA dans la promotion de la paix. C’est important dans notre contexte politique actuel : la phase électorale qui a commencé en 2025 au Burundi va durer jusqu’en 2027.

Avez-vous eu des difficultés pour mettre en œuvre ce projet ? Si oui, comment les avez-vous surmontées ?

KL : Quand je me suis rendue au Burundi pour la première fois, il y a eu des soucis avec les compagnies aériennes. Sur le terrain, certains jeunes devaient se rendre dans des cybercafés pour avoir accès à un ordinateur, ils n’ont pas tous un portable, etc. De plus, les plateformes digitales utilisant l’intelligence artificielle n’ont pas de traduction vers le kirundi, la langue nationale au Burundi, et ne comprennent pas nécessairement ce que les jeunes essaient d’exprimer. Ça limite l’utilisation de ces outils pour plusieurs jeunes qui n’ont pas accès à d’autres langues que leur langue nationale. Simone et moi ne parlons pas kirundi, donc on a fait l’atelier principalement en français, mais les jeunes étaient libres de s’exprimer dans la langue de leur choix. Quand des membres de YELI ou les jeunes ont pris le lead dans certaines séances, ils ont choisi de parler un mélange de français et de kirundi.

RN : Les problèmes liés aux compagnies d’aviation nous ont forcé à repousser le lancement des activités de février à avril. Pour un projet de six mois, ça a un impact. On a essayé d’y mettre beaucoup d’énergie afin de tout faire et ça s’est bien passé. À Bujumbura, nous avons aussi une grande difficulté pour nous approvisionner en carburant, ce qui complique les déplacements et la connexion à Internet. On a donc cherché un espace proche du centre-ville pour y pallier.

EW : On a heureusement surmonté tous ces imprévus à 100%. On a pu prendre les mesures qu’il faut et ça s’est bien passé, tant au niveau du pourcentage de participation qu’au niveau du report de la première activité.

Quels conseils donneriez-vous aux organismes qui voudraient participer à l’Appel à projets ?

KL : Mon conseil serait justement d’essayer de prioriser les collaborations entre différents réseaux ou organismes qui viennent de différentes réalités. Je pense que ce qui a été le plus efficace dans notre collaboration, c’est qu’on amène nos différentes perspectives et qu’on se demande comment les utiliser pour se renforcer les uns les autres. Je pense qu’il faut vraiment essayer d’éliminer cette mentalité de compétition entre organismes et plutôt favoriser cette idée de co-développement de projets pour qu’on puisse voir un réel changement et un impact sur le terrain.

RN : Je conseillerais de se concentrer sur les formes de collaboration avec le public et avec la jeunesse sur les réseaux sociaux. C’est une thématique à renforcer, et nous espérons encore travailler dessus avec l’OIF et d’autres partenaires afin de sensibiliser la jeunesse et d’autres acteurs à la lutte contre les fake news, en particulier dans le cadre des élections.

(Crédits photos : CCYPS / YELI Burundi)

Vous aussi, inscrivez votre initiative!

Rejoignez les membres de l’ODIL et l'opportunité de prendre connaissance des autres initiatives de vérification et pourquoi pas de nouer de nouveaux liens !

En savoir plus